La musica e il suo linguaggio

È iniziato il Festival di Sanremo. E insieme al Festival comincia un periodo dell’anno colmo di riflessioni e discussioni con protagonista la musica e la canzone italiane. Non da ultimo ci si sofferma soprattutto sui testi che fanno da colonna portante all’espressione di cantanti e autori.

Nel panorama della musica italiana, il testo infatti non è solo una parte della canzone. Ne costituisce l’anima, il cuore pulsante che dà vita a melodie e armonie.

«La musica è la parola che non può essere detta» scriveva Friedrich Nietzsche.1

È proprio nella parola che risiede il potere evocativo che la musica riesce a trasmettere. La canzone, in questo senso, non è solo un intrattenimento. Ma è una forma di comunicazione che racconta storie, esplora emozioni e testimonia cambiamenti sociali, politici e culturali.

Oggi, nel 2025, l’Accademia della Crusca ha dedicato attenzione ai testi delle canzoni in gara al Festival di Sanremo. L’Accademia sottolinea l’evoluzione di un linguaggio che, pur nella sua continua trasformazione, continua a mantenere una funzione centrale. Ovvero quella di evocare, riflettere, e suscitare emozioni.

La riflessione sull’evoluzione dei testi della musica italiana ci porta a considerare come, pur attraverso numerosi cambiamenti stilistici e linguistici, la canzone italiana abbia sempre avuto un ruolo fondamentale nella cultura del nostro Paese.

Le “pagelle” di Sanremo dell’Accademia della Crusca

Le “pagelle” dell’Accademia della Crusca per Sanremo 2025 hanno suscitato un dibattito interessante sulla qualità dei testi proposti quest’anno.

I giudizi, scritti da esperti della lingua, hanno messo in evidenza l’aspetto linguistico dei brani in gara. Sono quindi emersi sia apprezzamenti per la ricerca linguistica sia critiche per una certa superficialità nei testi. Se da un lato si esaltano le novità stilistiche, dall’altro si rimpiange la profondità e la cura linguistica che caratterizzavano le canzoni di un tempo.

In un’epoca dominata dalla rapidità della comunicazione digitale e dalla semplificazione linguistica, il testo della canzone rappresenta una sfida. La poesia del linguaggio musicale deve infatti fare i conti con le influenze globali e con la necessità di comunicare in modo diretto e immediato.

Tuttavia, come scriveva Italo Calvino, «la leggerezza è un dovere, ma la profondità è la qualità che rende un’opera eterna».2

È proprio in questa tensione tra leggerezza e profondità che si misura il valore di un testo.

Sanremo e la poesia delle canzoni italiane

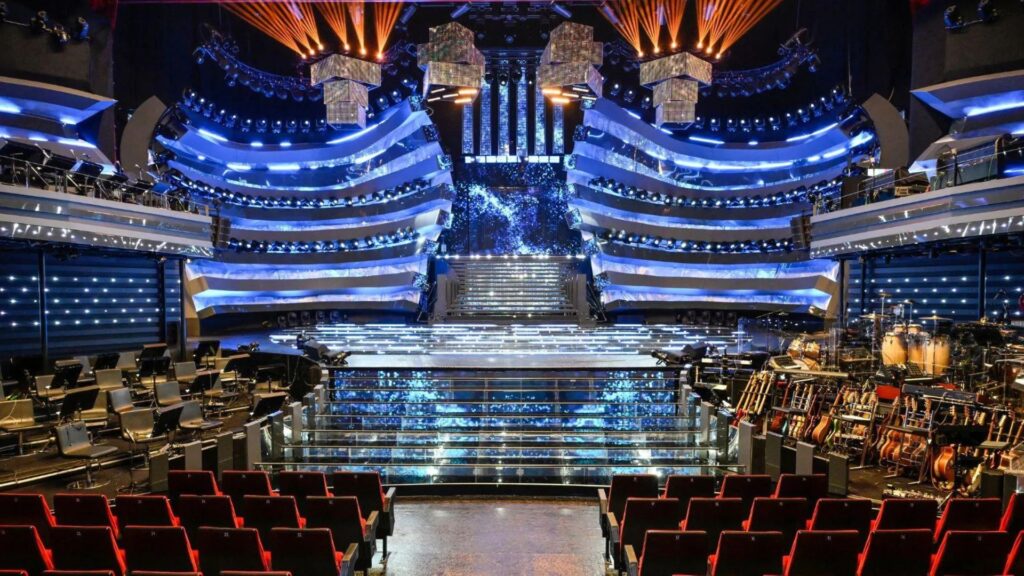

UFFICIO STAMPA RAI

La storia della musica italiana è costellata di brani che hanno lasciato un segno indelebile. E non solo per le melodie indimenticabili, ma soprattutto per i testi che hanno fatto la storia.

Si pensi a La canzone del sole di Lucio Battisti. Un inno alla libertà e alla speranza, ma anche alla caducità delle emozioni. La forza del testo di Battisti-Mogol risiede nella sua semplicità poetica. Infatti riesce a comunicare con una chiarezza universale i sentimenti più complessi dell’animo umano. La canzone del sole non è una riflessione sul passato e sul futuro. Ma anche e soprattutto una dichiarazione di vita e di speranza.

Allo stesso modo, Senza fine di Gino Paoli rappresenta l’essenza dell’amore eterno. La delicatezza dei versi, che si intrecciano con la melodia in modo perfetto, è un esempio di come il testo possa trasformarsi in una sorta di confessione intima. E di come sia capace di parlare all’animo di chi ascolta.

Anche Il mondo di Jimmy Fontana è un brano che, pur nella sua semplicità, riesce a catturare un senso di infinito.

«Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno» cantava Fontana.

E con queste parole evocava un’idea di eternità che si rifletteva nella bellezza della vita stessa. Il testo di Il mondo è come una poesia breve. Infatti riesce a condensare in poche parole una riflessione profonda sull’esistenza.

L’evoluzione del linguaggio musicale

Da un lato la tradizione della canzone italiana si fonda su un linguaggio ricco di sfumature e di significati. Dall’altro, negli ultimi decenni, abbiamo assistito a un’evoluzione linguistica che ha visto l’introduzione di nuovi codici espressivi.

La musica popolare italiana ha iniziato a contaminarsi con slang, termini anglofoni e influenze globali. Si è quindi creato un linguaggio che a volte sembra più immediato e diretto. Ma spesso perde quella profondità che era caratteristica dei grandi autori del passato.

Nel mondo del rap, per esempio, Marracash e Salmo sono due artisti che hanno saputo evolvere il linguaggio musicale. Hanno creato un’alchimia unica tra il linguaggio della strada e la riflessione sociale. La loro capacità di utilizzare parole crude e dirette, ma al contempo cariche di significato, li ha posti all’avanguardia della scena musicale italiana contemporanea.

Tuttavia, questa evoluzione non è priva di rischi. La musica, che un tempo era il veicolo di espressioni poetiche e di riflessioni sulla vita, rischia oggi di diventare solo uno strumento di consumo veloce. In un mondo sempre più dominato dall’immagine e dalla comunicazione rapida, le parole rischiano di perdere il loro valore profondo.

La lingua della musica italiana oggi

I testi delle canzoni italiane continuano a rappresentare il cuore pulsante della nostra cultura musicale, sebbene la lingua si sia evoluta, e con essa anche la forma della canzone, la vera essenza della musica italiana.

In questo senso, l’Accademia della Crusca, con le sue pagelle, ci invita a riflettere sull’importanza di preservare la qualità e la profondità del nostro linguaggio, per non perdere quella ricchezza che da sempre contraddistingue la musica italiana, capace di far parlare il cuore attraverso la forza delle parole.

Iscriviti alla newsletter per non perderti

curiosità e approfondimenti sul mondo editoriale!

Note

- Friedrich Nietzsche, Così parlò Zarathustra, 1883-1885.

Nietzsche, filosofo tedesco, esplora in quest’opera il concetto di “musica come parola che non può essere detta”, enfatizzando l’idea che la musica sia una forma di espressione che va oltre i confini del linguaggio verbale. ↩︎ - Italo Calvino, Lezioni americane, 1988.

In questa raccolta di saggi, Calvino riflette sull’arte e sulla letteratura, proponendo la leggerezza come una delle qualità imprescindibili per la scrittura, ma sottolineando anche come la profondità rimanga l’aspetto che definisce l’eterna validità dell’opera. ↩︎