Nel 2021, un collezionista d’arte portò alla luce un’opera quasi perduta di Klimt: Ritratto del principe africano.

Ritrovato in condizioni precarie e successivamente restaurato con cura, il dipinto offre una testimonianza inedita della maestria dell’artista e del suo percorso evolutivo. Ma il soggetto rappresentato apre anche alle complesse dinamiche delle esposizioni etnografiche dell’epoca.

Nell’Ottocento, infatti, si assisteva a forme controverse di “zoo umani”. Nello specifico, l’opera di Klimt venne realizzata proprio durante un’esposizione etnografica tenutasi al Tiergarten am Schüttel di Vienna, un giardino zoologico che ospitava mostre di popoli provenienti da diverse parti del mondo.

Il principe africano: dalla polvere al restauro

Dalle mani del collezionista il dipinto fu affidato alla galleria W&K – Wienerroither & Kohlbacher. Inizialmente in pessime condizioni, il dipinto fu sottoposto a un meticoloso restauro che ne esaltò la qualità tecnica e cromatica.

Lo storico dell’arte Alfred Weidinger, figura di riferimento per gli studi su Klimt, riconobbe immediatamente le caratteristiche stilistiche tipiche dell’artista, identificando così l’opera come un ritratto realizzato nel 1897.

Si tratta di un ritrovamento importante, non solo perché restituisce al pubblico un’opera persa, ma perché permette di approfondire la conoscenza di un periodo poco esplorato della carriera di Klimt.

Gli “zoo umani”

Il Tiergarten am Schüttel, rinomato giardino zoologico viennese, ospitava e mostrava al pubblico diverse specie di animali esotici. Oltre a queste, però, allestiva anche mostre di popoli provenienti da culture lontane.

Nel 1897, infatti, il giardino ospitò un’esposizione dedicata al popolo Ashanti, per la quale 120 membri della tribù Osu furono trasportati a Vienna per essere “esposti” al pubblico.

Queste esposizioni, oggi definite come “zoo umani”, rappresentavano una pratica controversa che, se da un lato alimentava la curiosità esotica e scientifica dei visitatori, dall’altro rinforzava stereotipi coloniali e razziali, riducendo le persone a meri oggetti di merceologia esotica.

Gustav Klimt e la sua evoluzione artistica

Gustav Klimt è noto soprattutto per i suoi intensi ritratti e per il suo contributo al movimento secessionista viennese. Durante la sua carriera artistica attraversò una fase di transizione che si riflette chiaramente nel Ritratto del principe africano.

In quest’opera si intravedono infatti già gli elementi decorativi che caratterizzeranno le sue opere successive. La composizione, l’uso sapiente della luce e la cura dei dettagli preannunciano quella “svolta” verso una pittura più ornata e simbolica.

L’arte di Klimt diventa così veicolo di un linguaggio estetico raffinato e carico di significati.

Dialogo tra innovazione e tradizione

Il ritratto del principe, pur essendo inserito in un contesto espositivo etnografico, rivela l’intento di Klimt di rappresentare il soggetto con dignità e rispetto, in contrasto con l’ideologia deumanizzante degli zoo umani.

Questa scelta è particolarmente significativa se si considera il lavoro successivo dell’artista, dove il ritratto diviene uno strumento per esplorare l’identità e l’alterità.

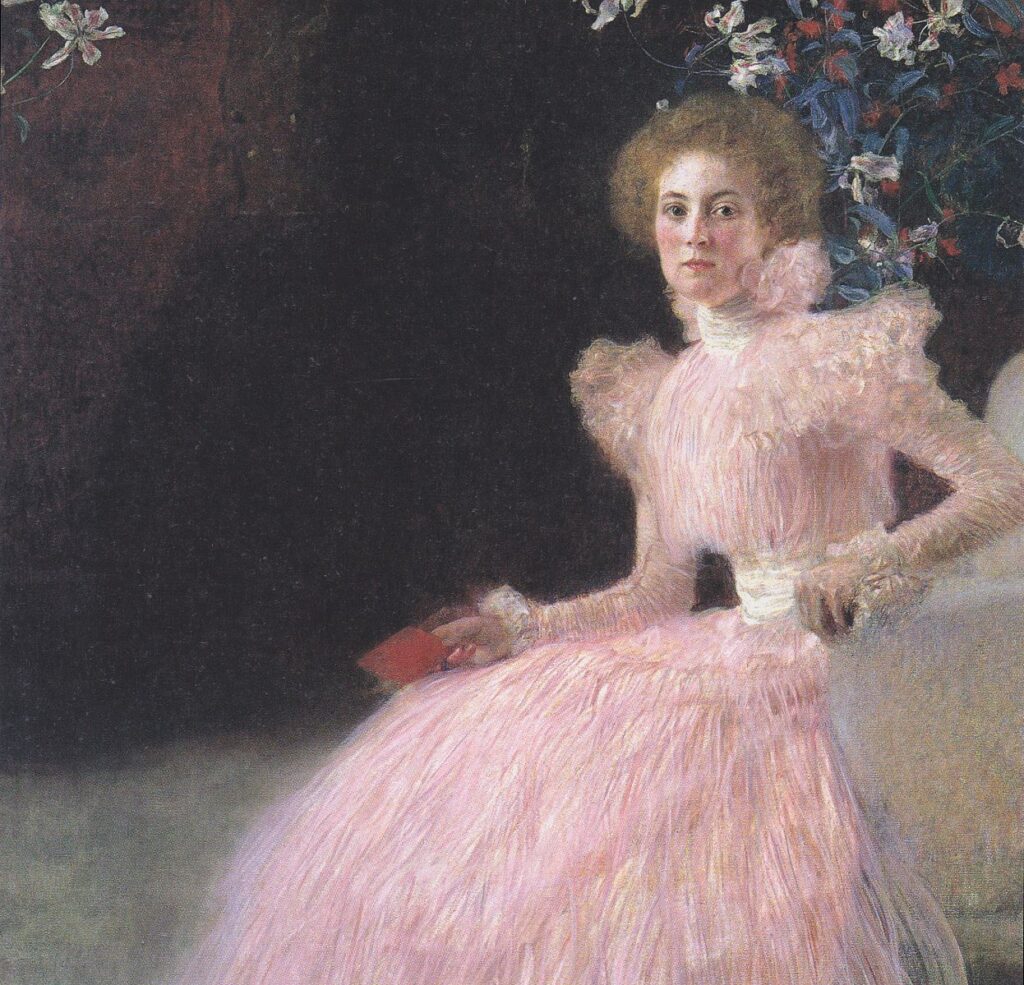

La capacità di Klimt di coniugare elementi decorativi e un profondo senso della psicologia dei personaggi si manifesta pienamente anche in successive opere celebri. Ne è un esempio il Ritratto di Sonja Knips, realizzato poco dopo.

La ricerca di un linguaggio universale

L’opera del principe africano è anche un esempio della ricerca di Klimt di un linguaggio visivo universale, capace di andare oltre i confini geografici e culturali.

Utilizzando una tavolozza cromatica sofisticata e una tecnica pittorica che sfida la mera rappresentazione figurativa, Klimt riesce a trasmettere una sensazione di nobiltà e mistero.

Questo approccio anticipa le tematiche della modernità, in cui l’identità diventa un mosaico di influenze e storie intrecciate.

La dimensione coloniale degli zoo umani

Le mostre etnografiche e gli zoo umani, come quello in cui fu presentato il ritratto, erano il prodotto di un’epoca in cui il colonialismo e la curiosità scientifica si intrecciavano in maniera ambivalente.

Le persone esposte venivano inserite in scenari che ricreavano ambienti “naturali”. Ma tali allestimenti erano in realtà espressioni di una mentalità che vedeva le culture non occidentali come esotiche e, in certi casi, inferiori.

Pur esistendo momenti di interazione sociale – come gli inviti dei viennesi a partecipare a eventi culturali – la pratica sosteneva implicitamente una gerarchia razziale e culturale.

L’eredità culturale del principe africano

Il Ritratto del principe africano si erge quindi oggi come testimonianza di una storia ambivalente. Da un lato, l’opera esprime l’eleganza e la maestria tecnica di Klimt, dall’altro evidenzia una pratica espositiva che, con il senno di oggi, appare profondamente problematica. L’opera riemersa di Gustav Klimt è quindi molto più di un semplice ritratto.

È una testimonianza visiva di un’epoca in cui l’arte, la scienza e il colonialismo si intrecciavano. Attraverso il ritratto del principe africano, Klimt cattura l’essenza di un soggetto ritenuto all’epoca “esotico”.

Ma in questo modo anticipa anche una nuova modalità di rappresentazione che ha saputo coniugare innovazione stilistica e profonda umanità. Andando così oltre la superficie e analizzando l’identità umana di fronte all’alterità.

La cornice degli “zoo umani” ci impone una riflessione critica sul passato, invitandoci a riconoscere il valore e la dignità delle culture diverse e a contestualizzare, con uno sguardo consapevole, le eredità complesse che l’arte ci offre.